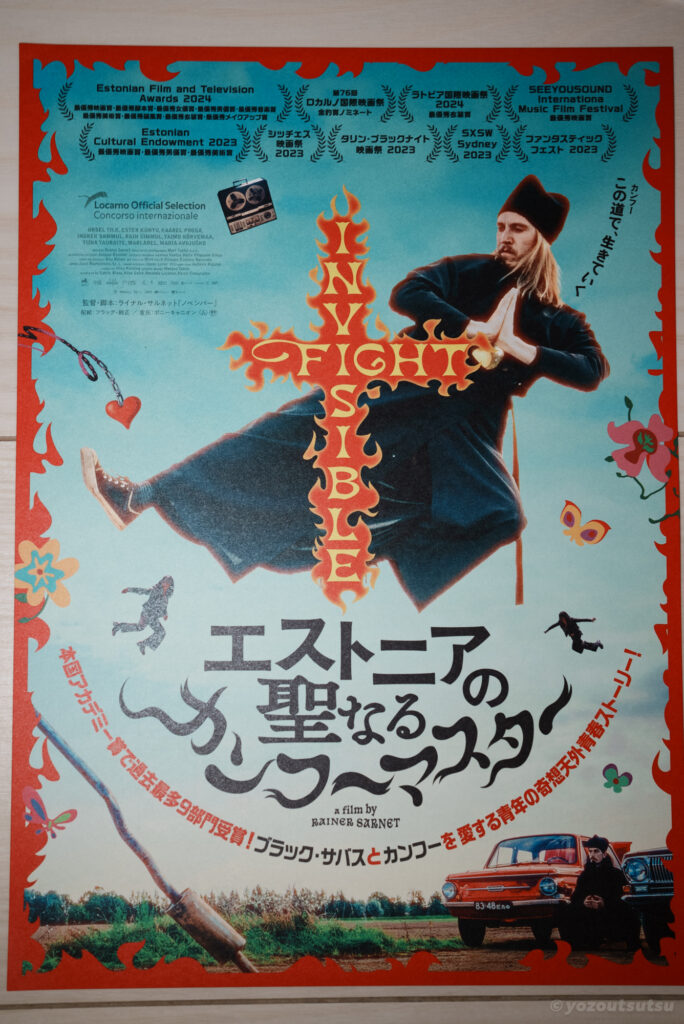

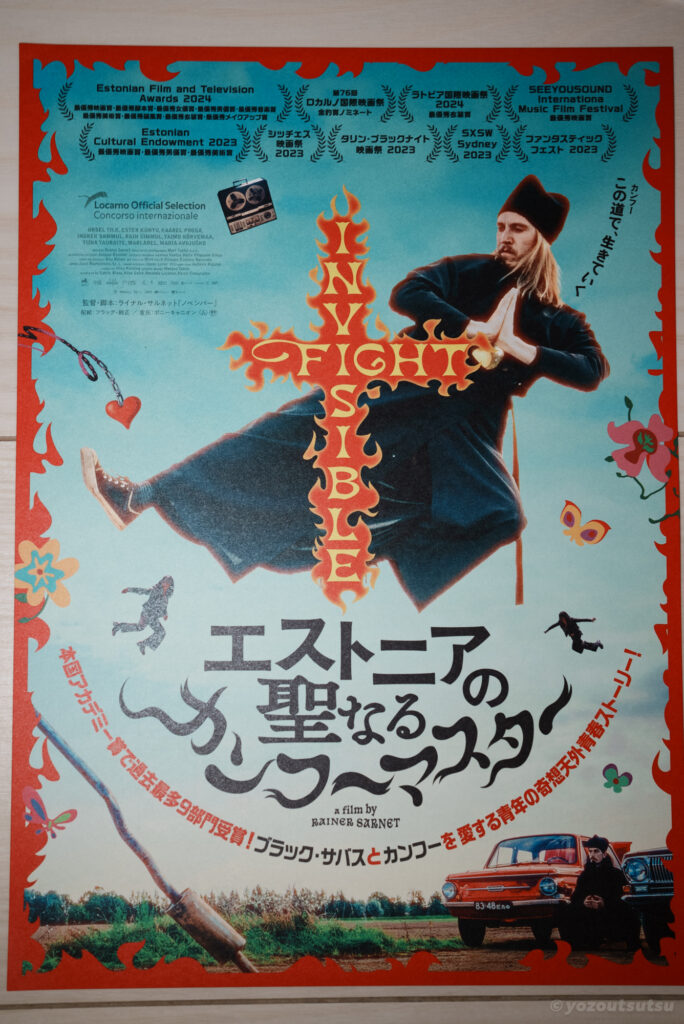

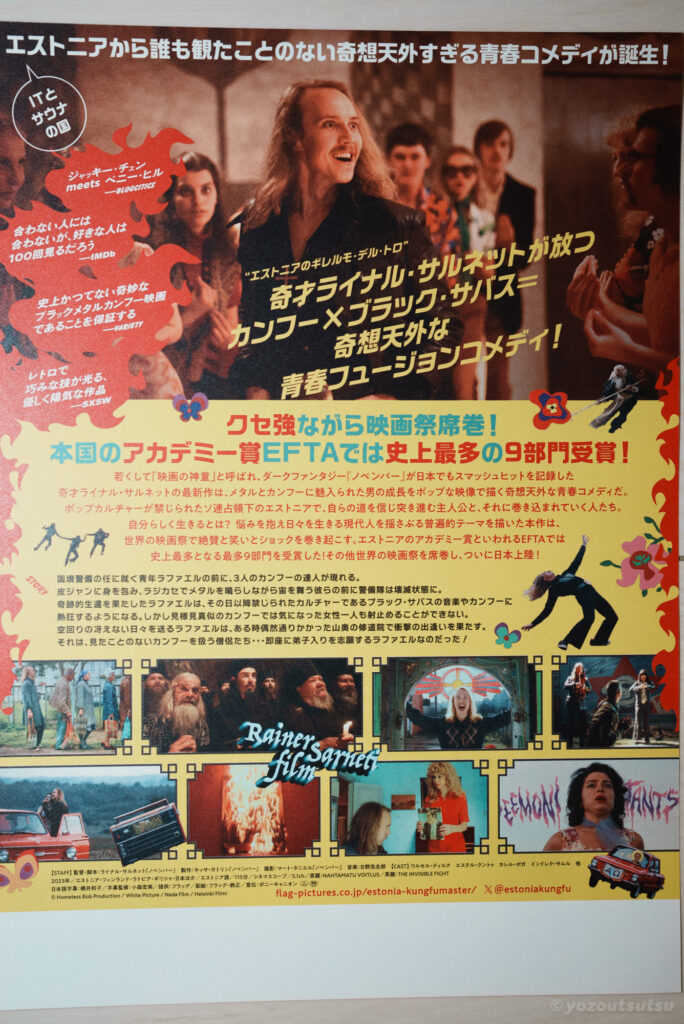

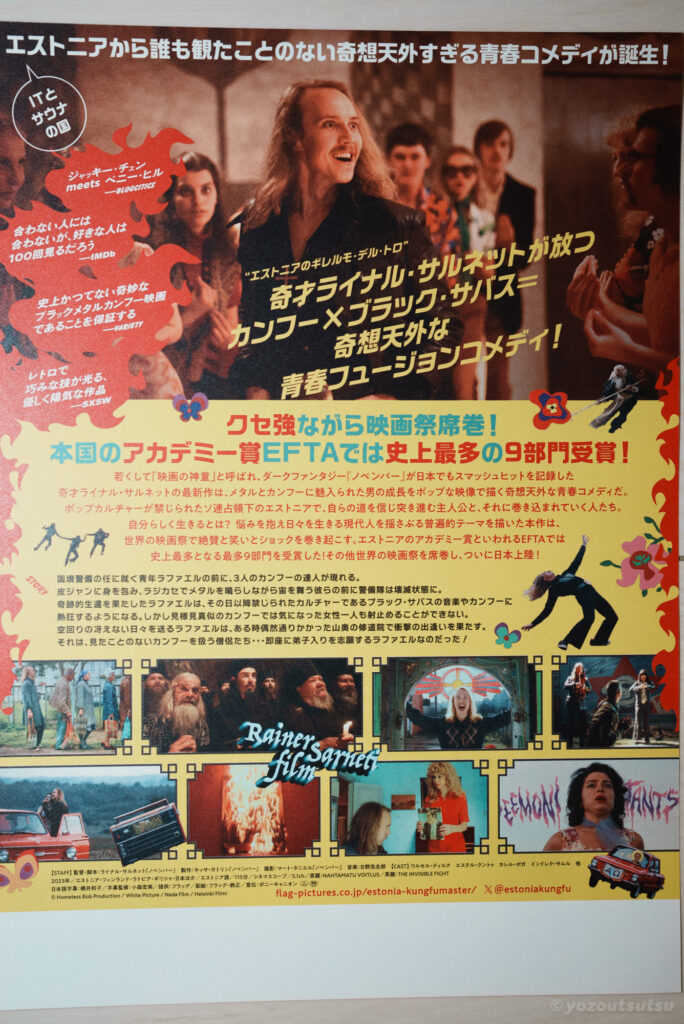

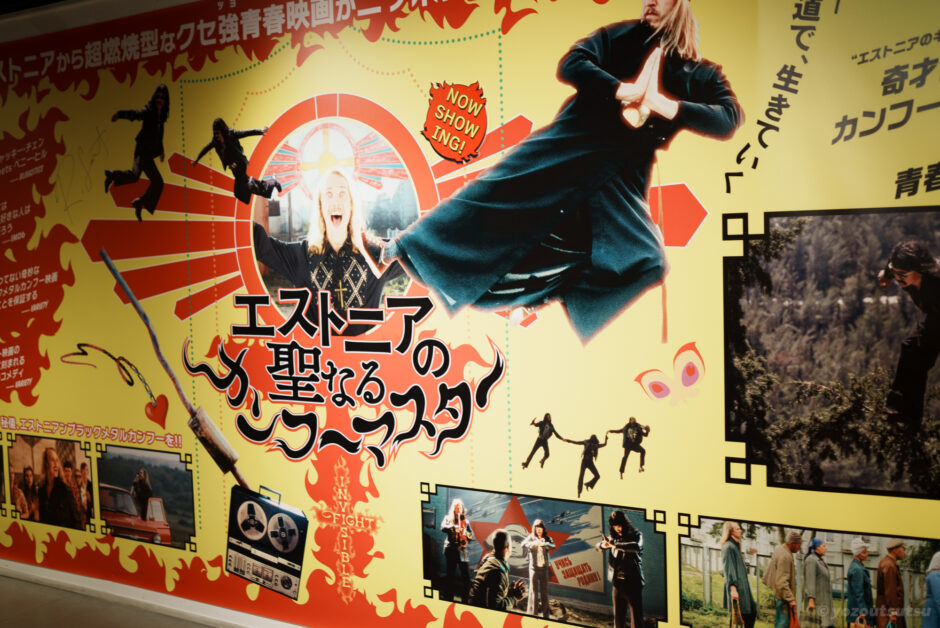

『エストニアの聖なるカンフーマスター』なる映画を観た筆者である。

あれはいったいなんだったんだ…

といった感じで今なお困惑しているが、なんだか面白かった気もしなくもない。

そんなわけで、感想なんかを書き記しておきたい。

※以下、映画の内容に触れているのでご注意ください。

『エストニアの聖なるカンフーマスター』のあらすじ

1973年、エストニアの青年ラファエル(ウルセル・ティルク)は中国との国境警備の任務にあたっていた。

ある日、担いだラジカセから響くブラック・サバスの音楽とともに東洋系の3人の革ジャンおじさんがカンフーを駆使して警備隊を襲撃する。爆音とともに宙を舞い戦うおじさんたちにより警備隊はうっかり壊滅。

唯一生き残ったラファエルはその戦いのさなか、青天の霹靂を受ける。

その日を境に、ラファエルは坊主頭を長髪にまで伸ばし、国をあげて禁じられている敵性音楽を家で日がな爆音で流し、独学でヌンチャクを振り回し、母親にドン引きされる日々を送る。

しかしほんわかカンフーでは気になった女性・リタ(エステル・クントゥ)を振り向かせることもできず、結局車の整備工場で働きながらボロ車を無理に飛ばして冴えない日々を送るばかり。

ある日、道端での車の故障をきっかけに訪れた修道院で謎のカンフーを繰る修道士たちとの邂逅を果たし、ラファエルはまたしても青天の霹靂を受けてしまう。

一念発起し修道院で生きるべく、ラファエルは立ち上がるのだが…

そんな感じ…!

なんのこっちゃ!

まったくである…!

『エストニアの聖なるカンフーマスター』の感想

珍映画であった。

正直困惑したし、振り返ってどういう話だったのか思い返してもはっきり言ってすっきり消化できていない感がもたげる。

しかしながらビジュアル面、サウンド面にはものすごいフックがあり妙に惹かれたのも事実である。それでもって更にしょうもないギャグ描写が畳み掛けるように繰り出される様に改めて困惑するのである。

冒頭、空からふわりと舞い降りる黒い革ジャンのおっさん3人の姿はいきなりワクワクしたし、宙を駆け木々を蹴り進む様はまじで意味不明な感動があった。

そして音楽も妙に惹かれた。

共産圏のテクノ(?)みたいな雰囲気の音もちょいちょい聴こえてきて面白かった。

音ハメのような形でギャグ描写をしたりと、もはや何が何やらといったところでもあったが。

ちなみに音楽は日野浩志郎氏という日本のミュージシャンの方が担当されている。

そしてなんと言ってもブラック・サバスである。

デカい音でブラック・サバスの音が聴けるだけでもなかなか良い。

で、「The Wizard」という曲が何度となくかかるわけだが、この詞こそが中心にあるテーマのようにも感じられるのである。

ただ歩き続ける魔法使いのその存在が、邪悪な存在を退け、人々に安息をもたらす。

一見、与太郎な趣のなんとも軽薄な笑顔を終始浮かべているラファエルだが、抑圧された世界においても信じた我道をただ進む。その姿にまわりはどんな形であれ影響を受けずにはいられない。多分そんな話である。

わからんけど

わからんな

おわりに

ということでライナル・サルネット監督の『エストニアの聖なるカンフーマスター』を観た!という話であった。

サバスあり、カンフーあり、信仰ありの珍妙な趣の映画である。

気になった人は観てみておいて損はないかどうかはわからないが、一興であることは確か。

ちなみに新宿武蔵野館なる映画館で観た。

いい映画館だったのでそのうちまた行ってみたい。